封面新闻记者 喻言优配库

“在复杂的历史环境中,外公郭琦依然做一个恪守常识的教育工作者,难能可贵。”近日,在重庆召开的第33届全国图书交易博览会上,《千帆过尽一书生:郭琦口述历史》新书对外发布。

该书撰述整理者、郭琦外孙郭彤彤在接受封面新闻采访时表示,作为新中国早期高等教育工作者,他恪守的教育风范和常识仍有现实意义。

《千帆过尽一书生:郭琦口述历史》撰述整理者郭彤彤。

“千帆过尽一书生”,口述历史的沉淀

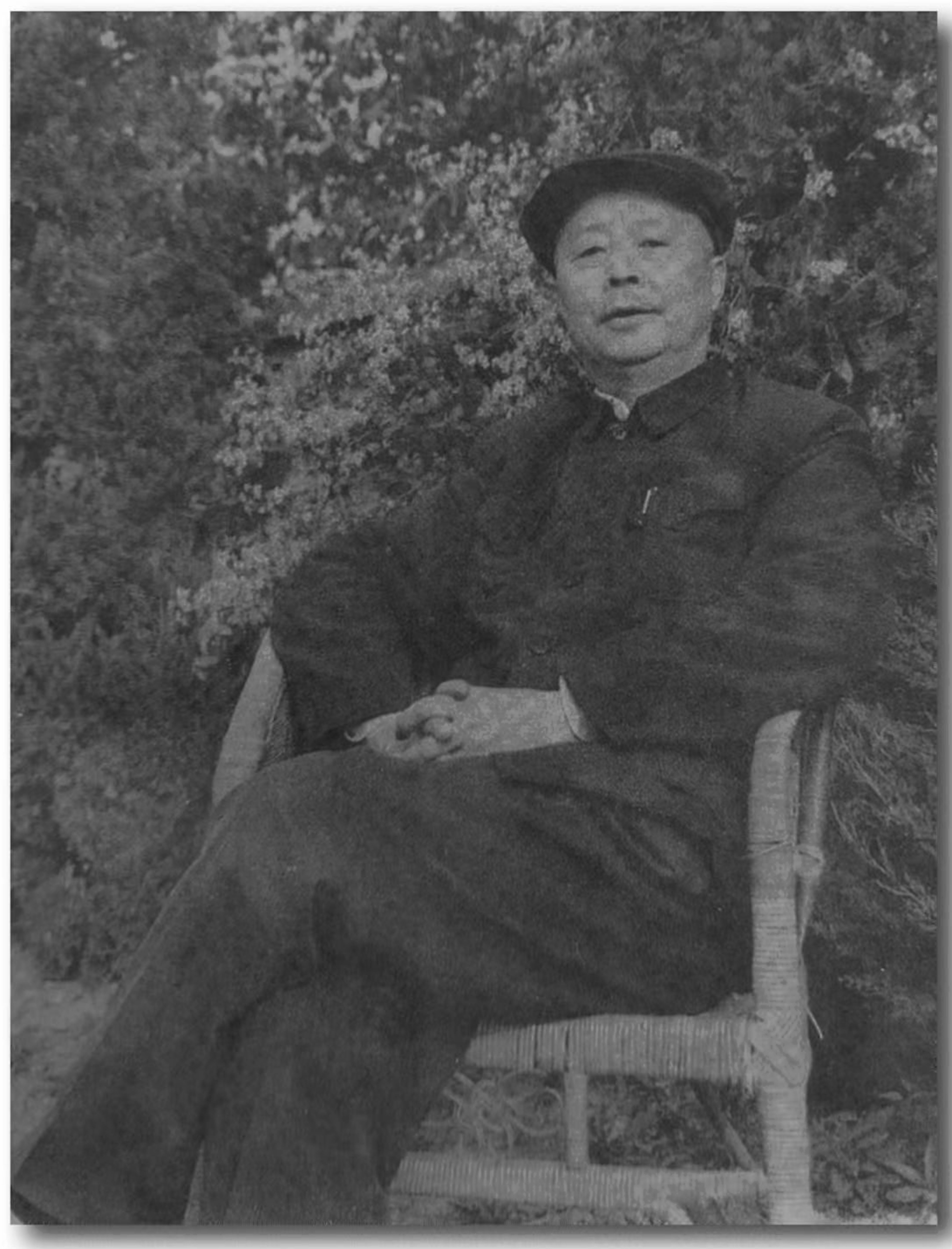

郭琦(1917年7月—1990年9月),四川乐山人,新中国成立后,先后在西安师范学院、陕西师范大学任领导工作。1977年任西北大学党委书记兼校长。1983年调任陕西省社科院任党委书记、院长。

《千帆过尽一书生:郭琦口述历史》是郭琦自传性质的口述回忆录,分为上下两篇,真实反映了学者型高等教育事业管理者在不同历史时期,体现出的秉承公心,仁心处理各种矛盾的淳厚本真和睿智长者风范。

教育家郭琦。

其中优配库,上篇“琐忆(1917—1957)”分14章,记叙家庭出身、求学成长、于民族危亡之际选择人生道路,以及抗战、解放和中华人民共和国成立初期从事的工作经历。下篇“大学(1957—1985)”分9章,讲述在陕西师范大学、西北大学从事高等教育事业管理过程中的实践经历、工作反思与经验总结。

书籍作者郭彤彤是郭琦的外孙,长期从事口述历史研究、书法和美术史论撰著,兼事小说、散文创作。

“该书之所以被我整理撰述,是在1989年10月,郭琦应邀要写一篇他的教育工作历程和教育理念的回顾性文章,他邀请了当时他的同事进行了录音谈话,为文章成形提供了基础资料。”郭彤彤表示,由于两人之间的祖孙关系,让他对郭琦的生活比其他人有更深的感性认识,“自己有责任把外公的故事讲给更多人听。”

“恪守风范和常识” ,老一辈教育工作者的坚持

“外公作为老一辈的教育工作者,他们更加恪守教育本质与常识。”郭彤彤感慨地说,在整理完口述史后,他又重新认识了在工作中的外公。

“郭琦担任西北大学校长时,他力挺中文系学生办学生杂志。但当杂志被迫停刊后,一位同学申请退学表示抗议,他苦口婆心地劝说。另一位学生公开发表了一篇较为负面的文章,郭琦又顶住压力,保护学生免于被开除。”郭彤彤说,外公对学生深沉的爱护,都是在整理完口述史后,让他感触良久的事。

“因为外公作为一个高等教育工作者,并不只唯上,而是敢于为大学的学术自由立规矩。他的所作所为不过是恪守常识。即便如此,做一个坚守常识的教育工作者,其实很难。”郭彤彤感慨地说,他希望书籍能给社会以启发,尤其在教育常识问题上,教育工作者能恪守初心。

《千帆过尽一书生:郭琦口述历史》下篇。

祖孙相处的常态,“嫌弃”与爱护并存

在书中,郭彤彤还把一部分写作视角对准了自己与外公郭琦的相处。

“我的童年是在陕西华阴县成长的,妈妈是华阴县的一位中学教师,每年寒暑假,她都要带我到西安的外公家。”郭彤彤和封面新闻分享说,他小时候其实非常调皮,对于郭琦来说,外孙的到来着实“不省心”。

郭彤彤说,外公家的各处场所成了他玩耍甚至“搞破坏”的场地,如在家中挥舞细竹棍,嘴里不停发出“嘟嘟嘟”的噪音,再用细竹棍捅灭外公刚刚燃起的香烟等。

“无论我的细竹棍准头如何,我都是一捅就跑。就在我跑开的瞬间,我会看到外公冲我做吓唬的鬼脸。”郭彤彤说,现在回想起来,这其实是外公对于隔代亲的一种体现。

学习上,郭彤彤也坦言自己并非一个乖孩子。“一学期有76次不交作业,英语、数学、语文三门课加起来不到三十分,旷课无数……”郭彤彤的妈妈对他的教育就是把他打得“吱哇乱叫”。

但与妈妈不同,郭琦对小孩的教育就完全不同。“当妈妈在饭桌上数落我时,外公会严肃地提出批评。因为在他的教育观念里,一家人吃饭时批评孩子,既会影响孩子的成长发育,也会伤害孩子的自尊心。”

郭彤彤说,从外公对自己的教育态度可以看出,在他们那辈人眼里,小孩成长阶段,最重要的不是成绩,而是身心健康成长,这又何尝不是现代教育理念的生动体现。

《千帆过尽一书生:郭琦口述历史》。

图片由西北大学出版社提供优配库

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。